The Potential Role of Meaning in Life in the Relationship Between Bullying Victimization and Suicidal Ideation

초록

청소년 괴롭힘은 미국 학교에서 흔히 발생하는 문제로, 심각한 심리적 외상과 자살 등 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 괴롭힘과 자살 생각 간의 연결 고리를 이해하는 것은 효과적인 예방 및 개입 방안을 개발하기 위해 필요합니다. '삶의 의미'는 이 관계에서 연구되지 않은 잠재적 기제로, 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계에서 매개 변수 및 조절 변수로 작용할 수 있다는 가설이 제기되었습니다.

매개 변수로서 '삶의 의미'는 왜 괴롭힘 피해가 자살 생각으로 이어지는지 설명하는 역할을 할 수 있습니다. 반면, 조절 변수로서 '삶의 의미'는 괴롭힘 피해가 자살 생각에 미치는 부정적 영향을 완화하는 역할을 할 수 있습니다. 이 연구는 미국 북동부의 한 도시 학교 구역에서 다양한 인종적 배경을 가진 6학년부터 12학년까지의 학생 2,936명(여학생 50%)으로부터 수집된 데이터를 통해 가설을 검증했습니다.

분석 결과, 여학생의 경우 매개 모델과 일치하여 괴롭힘 피해가 자살 생각으로 이어지는 경로에서 '삶의 의미'가 설명적 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 반면, 남학생의 경우 조절 모델과 일치하여 '삶의 의미'가 증가할수록 괴롭힘 피해가 자살 생각에 미치는 부정적 영향이 완화되는 경향을 보였습니다. 이 연구는 예방적 차원에서의 시사점을 논의합니다.

| ** 다시 말하면 여학생의 경우에는 삶의 의미가 증가해도 괴롭힘 피해가 자살 생각에 미치는 부정적인 영향이 완화되지는 않는다는 소리임. |

Keywords

Bullying /Suicidal ideation / Meaning in life /Adolescence /School

Introduction

괴롭힘은 가해자가 힘이 약한 사람에게 정신적 또는 신체적 고통을 가하려는 악의적인 과정입니다. 이 힘의 차이는 실제일 수도 있고 인식된 것일 수도 있습니다 (Olweus 1993). 괴롭힘은 물리적, 관계적, 그리고 최근의 사이버 괴롭힘 등 여러 형태로 나타납니다. 미국의 대표적인 연구에 따르면, 6학년부터 10학년까지의 청소년 7,000명 중 약 41%가 괴롭힘을 당한 경험이 있는 것으로 나타났습니다. 괴롭힘 피해는 학업 성취 저하(Swearer et al. 2010), 문제 행동(Paul and Cillessen 2003), 약물 사용(Tharp-Taylor et al. 2009), 낮은 자존감 및 자기 효능감(Esbensen and Carson 2009; Marsh et al. 2004), 우울, 자해(Schneider et al. 2012), 그리고 정신적 고통(Gini and Pozzoli 2009)과 같은 다양한 심리적 및 행동적 결과와 관련이 있습니다.

아마도 가장 널리 보도되고 우려되는 결과는 자살 위험 증가입니다. 최근 체계적인 검토에서 괴롭힘 피해와 자살 위험이 청소년 사이에서 상당히 강하게 연관된 것으로 나타났습니다(Kim and Leventhal 2008). 괴롭힘의 높은 유병률과 그 심각한 부정적 결과 때문에 괴롭힘은 미국에서 주요한 공중 보건 문제로 간주됩니다 (Centers for Disease Control and Prevention 2011).

괴롭힘 피해의 해로운 영향은 많이 연구되었지만, 왜 괴롭힘이 피해자의 자살 위험을 증가시키는지에 대한 이론적 설명은 비교적 부족합니다. 몇 가지 이론은 괴롭힘 피해가 어떻게 부정적인 감정적 및 심리적 결과를 초래할 수 있는지를 설명하려 합니다.

첫째, Hay와 Meldrum (2010)은 괴롭힘 피해가 아동에게 일종의 긴장(Agnew 1992)을 유발하여 자기 자신에게 부정적인 감정과 해로운 행동을 촉발할 수 있다고 이론화합니다.

둘째, 자기 효능감 저하는 괴롭힘 피해와 열악한 심리 건강을 연결하는 중간 요인이 될 수 있습니다. Bandura의 자기 효능감 이론(Bandura 1997)에 따르면, Barchia와 Bussey (2010)는 괴롭힘 피해가 자기 효능감과 집단 효능감을 약화시켜 결국 우울로 이어질 수 있다고 주장합니다.

셋째, 괴롭힘 피해는 피해 아동이 강요받는 역할로 인해 심리적 고통을 초래할 수 있습니다. 사회적 지위 이론(Gilbert 2000)에 따르면, 사회 집단의 일부 구성원은 모욕, 위협, 신체적 공격과 같은 지배적인 신호를 통해 힘을 과시합니다.

피해 아동은 그룹 내에서 자신을 유지하기 위해 복종적인 행동을 보여야 하며, 그 결과 무력감을 경험하게 됩니다(Gilbert 1992). 이러한 모델들은 괴롭힘 피해자가 복종적이고 무력한 사회적 위치에 놓이게 되며, 그로 인해 자기 효능감, 자아 존중감, 동기 부여가 감소하고 부정적인 감정, 반추, 우울이 증가함을 시사합니다.

괴롭힘으로 인해 생겨난 부정적 정신 상태는 자살적 사고와 행동의 중요한 위험 요소입니다 (예: Harris와 Barraclough 1997). 그러나 이러한 모델을 단순히 축소해서 보면, 괴롭힘 피해자가 우울해지고, 우울한 사람은 자살할 가능성이 높다는 제한적인 관점이 됩니다. 본 연구는 괴롭힘 피해가 중요한 보호적 심리 자원인 삶의 의미를 감소시킬 가능성을 탐구합니다.

삶의 의미는 행복감의 중요한 요소로 간주되며(Ryff and Singer 1998), 이는 사람들이 삶을 일관되고 의미 있게 느끼고, 삶에 목적이 있다는 판단을 내리는 것을 말합니다(Debats et al. 1993; Reker et al. 1987; Steger 2009; Steger et al. 2006, 2008c). 대부분의 삶의 의미에 관한 연구는 성인을 대상으로 하지만, 청소년에서도 유사한 결과가 나타나며(Shek 1997), 이는 삶의 의미가 긍정적인 청소년 발달에 기초가 될 수 있음을 시사합니다(Burrow and Hill 2011; Steger et al. 2012).

삶의 의미가 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계에서 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 시사하는 세 가지 연구가 있습니다.

1) 뒤르켐(Durkheim, 1953)은 무의미감(일명 아노미)이 자살의 위험 요인으로 작용할 수 있다고 보았으며, 이는 소속감과 부담감을 느끼는 지각과 관련이 있습니다.

2) 긍정적인 관계와 소속감이 심리적 기능에 필수적이라는 연구에 기반하여, 소외와 배척은 삶의 의미를 크게 감소시킬 수 있음을 보여줍니다(Twenge et al. 2003; Williams et al. 2000). 괴롭힘은 강력한 배척과 소외의 형태로 해석될 수 있습니다.

3) 삶의 의미는 괴롭힘의 부정적인 영향을 완화할 수 있는 스트레스 완충 변수로 자주 나타나며(Park 2010; Steger and Park 2012), 이를 통해 청소년이 괴롭힘의 부정적 영향을 견디도록 도울 수 있습니다. 이러한 보호 요소로서의 삶의 의미는 괴롭힘의 영향을 받는 청소년이 피해를 내면화하지 않도록 하거나 삶에 대한 이유를 제공할 수 있습니다.

통제 변수

피해 경험, 삶의 의미, 그리고 자살 생각 간의 관계를 정확히 평가하기 위해서는 특정 변수를 조정해야 합니다. 일반적으로 남학생이 여학생보다 괴롭힘에 더 많이 관여하지만, 이는 괴롭힘 유형에 따라 달라질 수 있습니다(Swearer et al., 2010). 자기 보고서에 따르면 괴롭힘 피해는 인종/민족(Wang et al., 2009)과 연령에 따라 다르게 나타납니다.

괴롭힘은 중학교 시기에 가장 높고, 고등학교로 가면서 약간 감소하는 경향이 있습니다(Kowalski et al., 2008).

또한, 다른 사람을 괴롭히는 청소년이 스스로도 괴롭힘을 당할 가능성이 더 높다는 증거도 있습니다(Calaguas, 2012). 따라서, 모델에 성별, 연령, 인종/민족, 괴롭힘 가해 여부를 중요한 조정 변수로 고려했습니다.

가설

본 연구는 삶의 의미가 청소년(6학년~12학년)의 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계에서 어떤 역할을 하는지 테스트하는 것을 목적으로 합니다. 삶의 의미가 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계를 설명하는 두 가지 가능성에 주목합니다.

첫째, 삶의 의미가 매개 변수가 될 수 있으며, 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계에서 삶의 의미가 어느 정도 설명력을 갖는지 살펴봅니다. 괴롭힘 피해를 많이 경험한 학생들은 삶의 의미가 유의미하게 낮다고 보고할 것이며, 삶의 의미가 낮다고 보고한 학생들은 자살 생각을 더 자주 보고할 것이라는 가설을 세웠습니다. 또한, 삶의 의미는 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계 중 일부를 설명할 것으로 예측했습니다.

둘째, 삶의 의미가 조절 변수가 될 수 있으며, 삶의 의미의 강도에 따라 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계가 어떻게 달라지는지 살펴봅니다. 삶의 의미가 강한 학생의 경우 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 부정적 관계가 약화될 것이라는 가설을 세웠습니다.

| 요기서 궁금했던 점은! 삶의 의미를 어떻게 측정했느냐다,,, |

참여자

이 연구는 미국 북동부의 한 도시 학군에서 6학년부터 12학년까지의 학생 2,936명을 대상으로 진행되었습니다. 연구는 전체 학생을 대상으로 데이터를 수집하도록 설계되었으며, 표본을 추출한 것은 아닙니다.

학생들은 6~8학년이 다니는 두 개의 중학교 또는 912학년이 다니는 고등학교에 재학 중이었습니다. 해당 학군은 사회경제적 및 인종적/민족적으로 다양합니다.

학교 기록에 따르면 중학생과 고등학생의 약 절반이 무료/할인 점심 혜택을 받고 있습니다.

학군 내 대부분의 학생은 흑인(37%) 또는 히스패닉(35%)이며, 비히스패닉 백인은 4분의 1 미만(24%)입니다. 현재 연구에서 자가 보고된 인종/민족 비율은 약간 차이가 있으며, 아시아인 3%, 흑인 39%, 히스패닉 36%, 비히스패닉 백인 20%였으며, 기타 인종/민족으로 식별된 비율은 2%였습니다.

절차

데이터는 2012년 5월 학교 시간 동안 익명 온라인 설문을 통해 수집되었습니다. 학생들은 교사나 학교 직원의 감독 하에 컴퓨터 실에서 설문을 완료했으며, 설문 시간은 약 30분이 소요되었습니다.

연구의 주 목적은 학군의 프로그램 계획 및 평가 노력을 지원하기 위한 요구 평가를 수행하는 것이었습니다.

모든 학부모/보호자에게 설문조사의 날짜, 내용, 목적을 포함한 정보가 교육감 사무실을 통해 전달되었으며, 설문조사는 학부모/보호자가 미리 검토할 수 있도록 학교 본관에 몇 주간 비치되었습니다. 자녀의 참여를 원하지 않는 학부모는 학교장에게 통보하도록 안내되었으며, 그 결과 전체 학생의 1% 미만에 해당하는 약 30명의 학생이 제외되었습니다.

전체 학생의 약 93%가 설문에 참여했습니다. 교사와 감독 직원은 설문조사 당일 학생들에게 요구 평가의 취지를 설명했습니다. 학생들은 설문조사 참여를 거부할 수 있었고, 질문을 건너뛰거나 중단할 수 있는 자유가 있었습니다.

콜로라도 주립대학 기관 윤리위원회는 연구 목적으로 익명 데이터를 사용하는 것을 승인했습니다. 본 연구는 현재 문헌에서 다루어지지 않은 중요한 연구 질문을 탐구하기 위해 이 데이터를 활용합니다.

괴롭힘 피해와 가해

이 연구에서 괴롭힘 피해는 주요 변수 중 하나로, 괴롭힘 가해는 통제 변수로 사용되었습니다. 괴롭힘 피해와 가해 측정 항목은 Multisite Violence Prevention Project(2004)에서 개발된 것을 사용했습니다. 관계적 괴롭힘은 다섯 개 항목으로 평가되었으며, 여기에는 학생이 다른 사람에게 고의로 배척당하거나 놀림을 받거나 루머가 퍼진 빈도가 포함됩니다. 신체적 괴롭힘은 두 개 항목으로, 학생이 맞거나 밀린 빈도를 측정했습니다. 위협은 두 개 항목으로 평가되었으며, 다른 학생이 피해자를 때리거나 해치겠다고 협박하거나 무기로 위협한 빈도를 포함합니다. 사이버 괴롭힘은 휴대전화, 이메일, 인터넷 채팅 등을 사용해 다른 사람을 비난하거나 놀리는 것을 정의하는 한 개 항목으로 측정되었습니다. 가해를 평가하는 항목도 피해와 동일한 항목 구성을 사용했습니다.

모든 항목은 8점 척도로 측정되었으며, 1은 '전혀 없음', 8은 '하루에 한 번 이상'을 나타냅니다. 괴롭힘 피해와 가해의 네 가지 유형(관계적, 신체적, 위협, 사이버)에 대해 각각의 최대 점수를 사용해 지표를 만들었습니다. 예를 들어, "맞은 적 있음" 항목에서 5점, "밀린 적 있음" 항목에서 7점을 받은 학생은 신체적 피해 지표에서 7점을 받았습니다. 이를 통해 각 유형별 단일 점수가 생성되었습니다(Cornell 2011).

삶의 의미

삶의 의미는 Meaning in Life Questionnaire(Steger et al. 2006)의 3개 항목 단축판을 사용해 측정되었습니다. 항목에는 "내 삶에는 명확한 목적이 있다", "내 삶을 의미 있게 만드는 것을 분명히 알고 있다", "만족스러운 삶의 목적을 발견했다"가 포함되며, 1(전혀 그렇지 않다)에서 7(매우 그렇다)까지의 척도로 평가되었습니다. 이전 연구에서는 이 단축판의 심리측정학적 특성이 입증되었습니다(Kobau et al. 2010; Steger and Samman 2012). 삶의 의미는 청소년 표본에서도 여러 도구를 통해 평가되어 왔습니다(예: Brassai et al. 2011, 2012; Martos et al. 2010), 본 연구에서는 Steger et al.의 5개 항목 버전도 사용되었습니다(Burrow and Hill 2011; Steger et al. 2009; Yeager et al. 2012).

자살 생각

지난 한 주 동안 자살 생각의 빈도는 Lewinsohn et al.(1996)의 네 가지 항목 척도를 사용하여 측정되었습니다. 학생들은 죽음이나 자살, 자신이 없는 것이 가족과 친구들에게 더 좋겠다는 생각을 얼마나 자주 했는지에 대해 응답했습니다. 각 항목은 1 = 거의 없음 (1일 미만), 2 = 조금 (12일), 3 = 가끔 또는 중간 정도 (34일), 4 = 거의 매일 (5~7일)의 4점 척도로 평가되었습니다.

기타 통제 변수

괴롭힘 가해 외에도 모든 모델에 성별, 연령, 인종/민족을 통제 변수로 포함했습니다. 인종/민족은 흑인, 히스패닉, 아시아인, 기타 인종을 백인과 비교하는 네 개의 더미 변수로 나타냈습니다. 회귀 모델에서 독립성 가정을 위반하지 않도록 세 학교에 대한 더미 변수 두 개도 통제 변수로 추가했습니다.

분석

가설 검증에는 Mplus 7.0 버전(Muthén and Muthén, 1998)을 사용한 구조방정식 모델링(SEM)이 사용되었습니다. 매개 및 조절 가설은 Preacher et al.(2007)의 모델에 따라 검토되었습니다. 각 잠재 변인은 요인 적재량을 추정하고 분산/잔차 분산을 1로 고정하여 식별되었습니다.

모든 주요 변수는 왜곡이 있었으며, 괴롭힘 피해, 괴롭힘 가해, 자살 생각은 양의 왜곡, 삶의 의미는 음의 왜곡을 보였습니다. 이에 따라 삶의 의미 항목을 반코딩(높은 점수가 낮은 의미와 연관되도록)하고, 괴롭힘 피해, 괴롭힘 가해, 삶의 의미 항목의 자연 로그를 취했습니다. 자살 생각의 경우, 최소값에 응답한 학생이 전체의 74%에 달했으므로, 구조방정식 모델에서는 자살 생각 항목을 순서형 범주 변수로 처리했습니다. 이러한 변환은 단변량 및 다변량 분포를 개선했습니다.

일부 결측 데이터가 있었고, 사례 손실 및 모델 결과 편향을 피하기 위해 IVEWARE(Raghunathan et al., 2001)를 사용하여 10개의 다중 대체 데이터를 생성했습니다. 이 다중 대체 데이터셋에 대해 SEM을 실행하고 Rubin(1987)의 절차에 따라 결과를 통합했습니다. 최종 모델 추정에는 견고한 최대우도 추정기가 사용되었습니다.

결과

가설 평가에 앞서 괴롭힘 피해라는 주요 예측 변수를 성별에 따라 측정하는 데 있어 불변성을 검토했습니다. 네 가지 잠재 변수 지표의 표준화된 요인 적재치는 남성과 여성 모두에서 충분히 강하고 0과 유의미하게 달랐습니다. 그러나 이를 동일하게 고정한 경우(약한 요인 불변성 테스트), 고정 모델은 구성 모델에 비해 적합도가 유의미하게 떨어졌습니다(-2DLL(3) = 13.77, p<.01). 따라서 이후 모든 모델에서 성별에 따라 데이터를 분리하여 모델링을 진행했으며, 누락된 데이터를 대체했습니다.

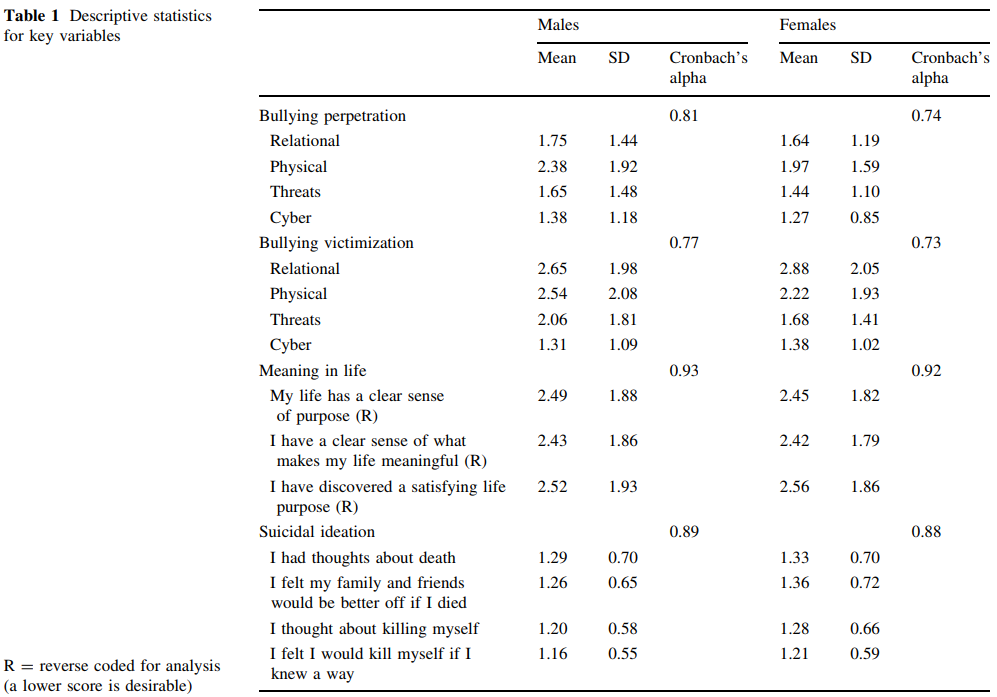

주요 변수의 기술 통계치는 표 1에 제시되어 있습니다.

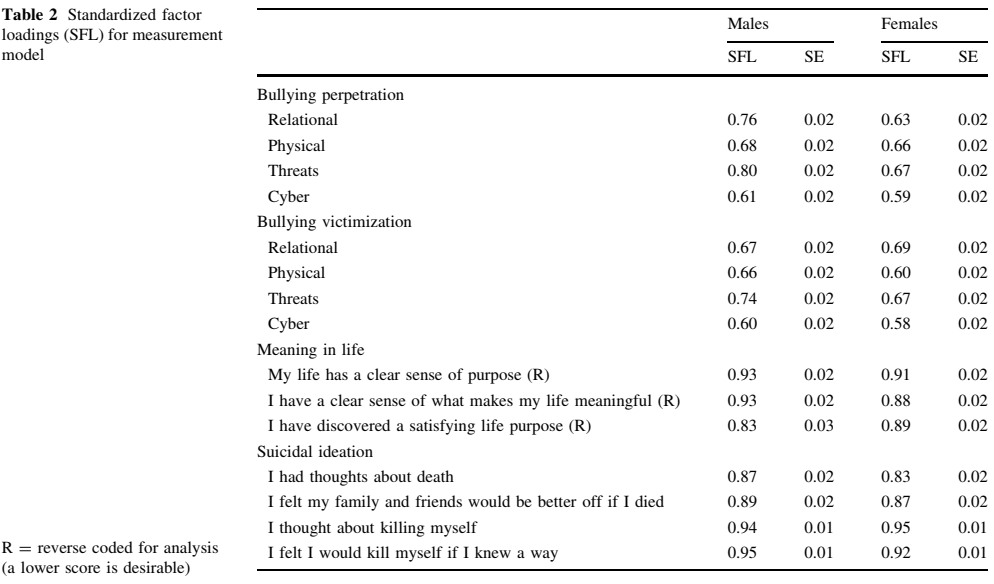

네 가지 잠재 변수를 위한 무조건적 측정 모델이 평가되었으며, 성별에 따른 표준화 요인 적재치는 표 2에 제시되어 있습니다.

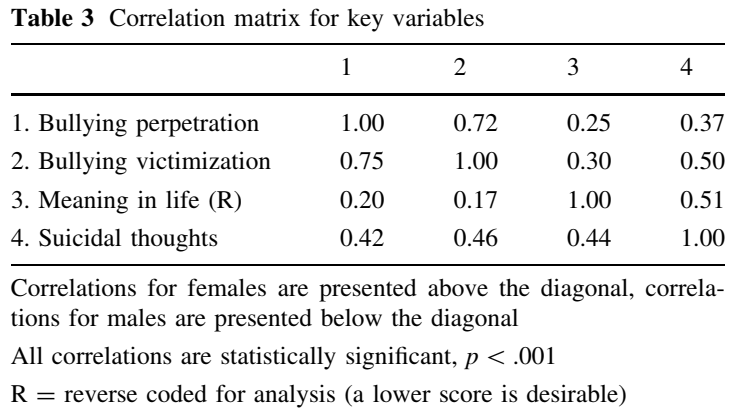

상관행렬 결과는 표 3에 보고되었습니다.

남성과 여성 모두에서 괴롭힘 유형별 잔차 분산을 가해와 피해 잠재 변수 간에 공분산으로 허용했습니다(예: 관계적 피해와 관계적 가해, 신체적 피해와 신체적 가해 등). 모든 잠재 변수 공분산은 자유롭게 추정되었습니다. 가중 최소제곱 평균 및 분산 조정(WLSMV) 추정기를 사용하여 평가한 결과, 남성(CFI = .969, TLI = .959, RMSEA = .045)과 여성(CFI = .969, TLI = .959, RMSEA = .045) 모두에서 모델이 적합한 것으로 나타났습니다(Hu and Bentler 1999).

괴롭힘 피해와 괴롭힘 가해 사이에는 큰 양의 상관관계가 관찰되었는데, 이는 이 샘플의 많은 청소년에게서 괴롭힘을 당하는 것과 타인을 괴롭히는 행동이 함께 나타났음을 시사합니다.

예상대로, 더 빈번한 괴롭힘 피해는 삶의 의미가 낮아지는 것과 더 빈번한 자살 생각과 관련이 있었습니다. 통제 변수인 괴롭힘 가해도 삶의 의미가 약해지고 자살 생각이 더 빈번하게 나타나는 것과 관련이 있었습니다. 또한, 약한 삶의 의미는 더 빈번한 자살 생각과 관련이 있었습니다.

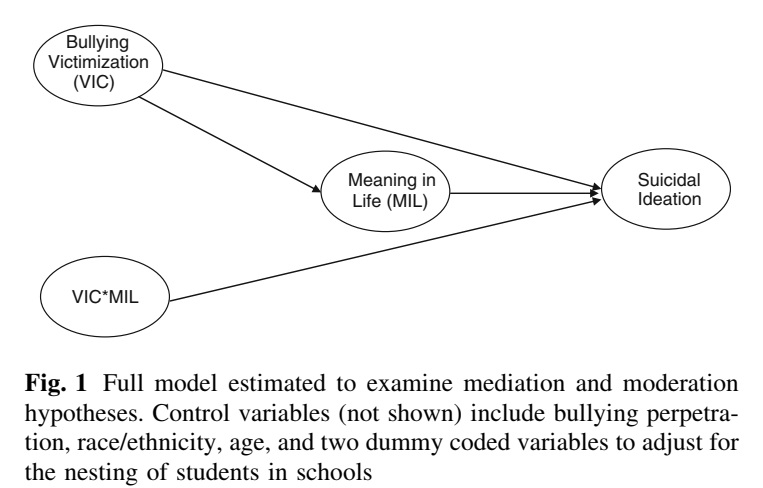

제안된 모델(그림 1에 묘사)은 잠재 변수 상호작용을 포함했습니다. 이 경우 실용적 적합 지수를 사용할 수 없었으나, 상호작용 없이 WLSMV 추정기를 사용하여 모델을 테스트하여 데이터 적합도를 확인했습니다. 세 가지 지수를 기반으로, 남성(CFI = .972, TLI = .963, RMSEA = .033)과 여성(CFI = .965, TLI = .953, RMSEA = .038) 모두에서 모델이 적합한 것으로 결론지었습니다.

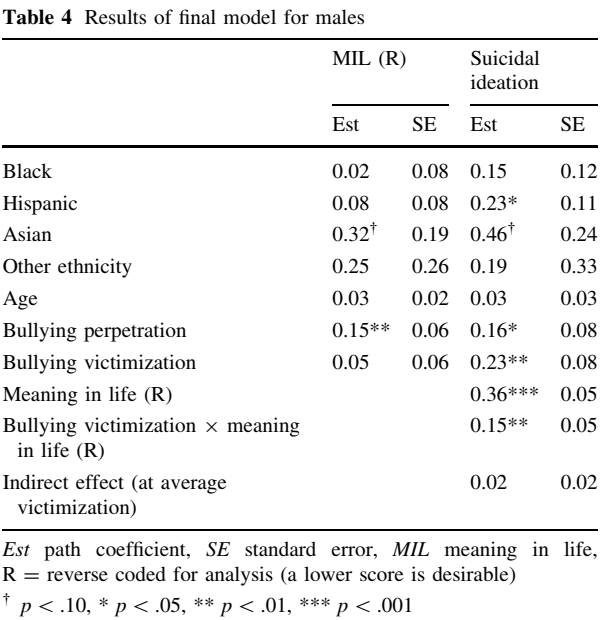

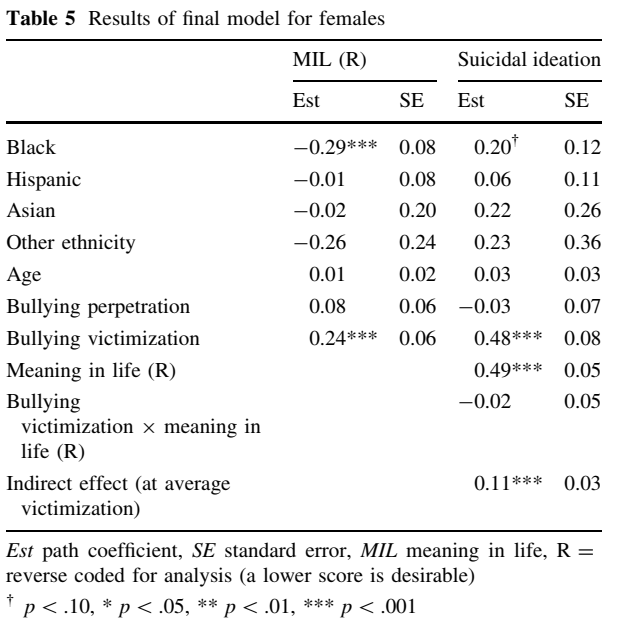

전체 모델의 결과는 표 4(남성용)와 표 5(여성용)에 제시되었습니다.

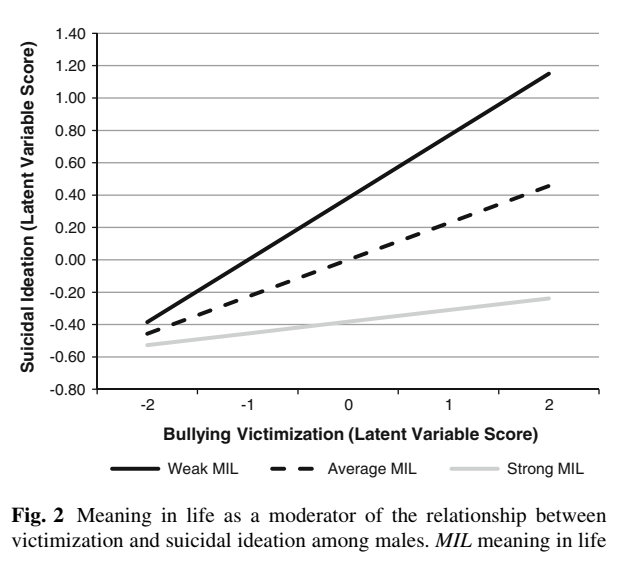

먼저 남성 모델을 살펴보면, 삶의 의미가 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계를 조절하는 역할을 하는 증거가 발견되었습니다. 통제 변수를 조정한 결과, 피해와 삶의 의미 간 상호작용이 예상된 방향으로 유의미하게 나타났습니다.

> 삶의 의미가 평균보다 낮은 개인의 경우 괴롭힘 피해는 자살 생각과 유의미하게 양의 상관관계가 있었습니다(b = .38, SE = .09, p<.001).

> 그러나, 삶의 의미가 높은 수준에서는 피해와 자살 생각 간 상관관계가 유의미하지 않았습니다(b = .07, SE = .10, NS).

> 이 상호작용 효과는 그림 2에 제시된 차별적 기울기로 나타났으며, 삶의 의미가 강한 학생들 사이에서 괴롭힘 피해와 자살 생각의 관계는 통계적으로 유의미하지 않았음을 보여줍니다.

> 즉, 삶의 의미가 높은 것은 남성 피해자들이 자살 생각에서 보호받는 데 도움이 되었음을 시사합니다. 이어서 삶의 의미가 매개 변수로서의 역할을 하는지 검토한 결과, 피해와 삶의 의미 간 유의미한 관계(즉, ‘a’ 효과)가 존재하지 않아 매개 효과는 지지되지 않았습니다. 요컨대, 남성 모델에서는 조절 효과는 있지만 매개 효과는 나타나지 않았습니다.

다음으로 여성 모델의 결과를 살펴보면(표 5에 제시됨), 삶의 의미가 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계를 조절하지 않았습니다. 표 5에 따르면 피해와 삶의 의미 간 상호작용은 0과 유의미하게 다르지 않았습니다. 따라서 삶의 의미는 여성의 경우 피해가 자살 생각에 미치는 영향을 완화하지 않았습니다.

그러나 여성의 경우 매개 효과와 일치하는 결과가 나타났습니다. 통제 변수를 조정한 결과 괴롭힘 피해는 삶의 의미를 약화시키며, 약해진 삶의 의미는 자살 생각과 유의미한 상관관계가 있었습니다. 계수 곱 방법을 사용하여 간접 효과의 유의미성을 검토한 결과, 간접 효과는 통계적으로 유의미했습니다.

피해와 자살 생각 간 직접적인 관계는 통계적으로 유의미하게 남아 있었으므로, 매개는 부분 매개로 간주되었습니다.

요약하면, 피해는 자살 생각과 관련이 있었고, 이 관계의 상당 부분은 피해자가 자신의 삶이 의미 있다고 판단하는 능력이 감소했기 때문일 수 있음을 시사합니다. 그러나 삶의 의미는 여성의 경우 완충(조절) 역할을 하지 않았습니다.

논의 Discussion

청소년 괴롭힘은 미국 전역의 학교에서 흔한 문제로, 심각한 심리적 외상 및 자살을 포함한 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 본 연구에서는 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계를 조사했습니다. 표본에서 중간에서 높은 수준(Cohen, 1988)의 긍정적인 상관관계가 관찰되었으며, 이는 빈번한 피해가 더 많은 자살 생각과 관련이 있음을 나타냅니다. 이러한 결과와 Kim과 Leventhal(2008)의 여러 연구를 바탕으로 괴롭힘 피해는 청소년 자살 생각의 중요한 위험 요인으로 보입니다.

위험 요인(예: 괴롭힘 피해)이 결과(예: 자살 생각)에 미치는 영향을 설명할 수 있는 잠재적 매개 및 조절 변인을 식별하는 것은 예방 과학의 주요 목표입니다(Mackinnon, 2011). 삶의 의미는 아동과 성인에게 중요한 심리적 자원으로 묘사됩니다. 본 연구에서는 삶의 의미가 매개 변인으로서 괴롭힘 피해가 자살 생각으로 이어지는 이유를 설명하는 역할과, 조절 변인으로서 괴롭힘 피해의 부정적인 영향을 완화하는 역할을 하는지 두 가지 가능성을 살펴보았습니다. 청소년을 대상으로 삶의 의미를 이와 같은 방식으로 조사한 연구는 상대적으로 드뭅니다. 본 연구는 민족 및 경제적 다양성을 갖춘 청소년 표본을 사용하여 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계에서 삶의 의미가 수행하는 역할을 조사함으로써 이러한 문헌의 격차를 해결했습니다.

전체 모델을 논의하기에 앞서, 더 강한(즉, 더 바람직한) 삶의 의미가 피해와 자살 생각 모두와 부정적인 상관관계를 가진다는 점을 언급할 필요가 있습니다. 이는 대학 입학 전 청소년에서 삶의 의미와 자살 생각 간의 상관관계를 조사한 첫 번째 연구입니다. 또한, 괴롭힘 피해와 삶의 의미 간의 상관관계를 조사한 연구는 없는 것으로 알고 있습니다. 남녀 모두에서 삶의 의미와 가해 간의 상관관계는 삶의 의미와 피해 간의 상관관계와 유사한 강도로 나타났습니다. 이러한 결과는 괴롭힘 피해와 가해가 삶의 의미를 약화시키는 것과 관련이 있음을 시사하지만, 괴롭힘 가해와 삶의 의미 간의 관계에 대한 이론적 설명은 문헌에 제시되어 있지 않습니다.

남성의 경우 구조 방정식 모델은 조절 효과와 일치했지만 매개 효과와는 일치하지 않았습니다. 통제 변인을 조정한 후 피해와 삶의 의미 간의 관계는 유의하지 않았으며, 이는 주로 매개 모델에서 ‘a’ 효과(즉, 매개 변인에 대한 선행 변인의 회귀)가 부족했기 때문입니다. 피해와 삶의 의미 간의 상관관계가 유의하지 않은 것은 피해와 가해 간 강한 관계 및 가해와 삶의 의미 간의 관계 때문입니다. 괴롭힘 가해는 삶의 의미에 독립적인 영향을 미쳤지만 피해는 독립적인 영향을 미치지 않았습니다(단순 상관관계는 유의했음). 이는 가해와 삶의 의미 간의 관계의 중요성을 다시 한 번 보여줍니다.

여성의 경우, 모델 결과는 조절보다는 매개와 일치했습니다. 통제를 조정한 후 피해는 더 약한 삶의 의미와 관련이 있었고, 더 약한 삶의 의미는 자살 생각과 유의미한 관련이 있었습니다.

전반적인 공헌과 예방을 위한 제언

우리 연구는 청소년들에게 중요한 심리적 자원으로서의 삶의 의미의 역할을 강조합니다. 삶의 의미는 남녀 청소년 모두에서 자살 생각을 줄이는 것과 명확히 연관되어 있습니다. 비록 장기적인 연구와 반복 연구가 필요하지만, 이번 연구 결과는 삶의 의미가 여성의 경우 괴롭힘 피해가 자살 생각으로 이어지는 과정에서 잠재적 매개 역할을 할 수 있음을 시사합니다.

위험 요인(예: 괴롭힘 피해)이 주요 건강 결과(예: 자살 생각)로 이어지는 메커니즘을 식별하는 것은 효과적인 예방 및 개입 방안을 개발하는 데 필수적입니다. 만약 삶의 의미가 괴롭힘 피해가 자살 생각으로 이어지는 이유를 설명한다면, 괴롭힘으로 인해 삶의 의미가 약화되는 것을 방지하는 개입이 자살 생각과 궁극적으로는 청소년 자살을 줄이는 한 가지 방법이 될 수 있습니다.

우리는 삶의 의미가 남성의 경우 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계를 조절할 수 있음을 발견했습니다. 이는 매우 중요한 발견으로, 삶의 의미를 증진시키는 것이 피해를 입은 남성 청소년을 자살 생각으로부터 보호할 수 있음을 시사합니다. 삶의 의미는 남녀 청소년 모두에게서 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계에서 중요한 역할을 하는 것으로 보입니다.

삶의 의미가 청소년의 건강한 적응에 미치는 잠재적 이점을 확장하는 것 외에도, 우리의 발견은 예방 및 개입 방안에 중요한 정보를 제공합니다. 물론 괴롭힘 피해를 예방하는 것이 가장 중요한 개입 목표이며, 학교 괴롭힘을 줄이기 위한 증거 기반 프로그램(예: 올베우스 괴롭힘 예방 프로그램)이 이미 존재합니다. 그러나 연구 결과는 괴롭힘 피해를 완전히 방지할 수 없는 경우 적용할 수 있는 추가 개입 방안을 제안합니다.

남녀 모두에서 괴롭힘 피해가 삶의 의미와 상관관계가 있었으며(즉, 피해가 많을수록 삶의 의미가 약해졌음), 특히 여학생의 경우 괴롭힘 피해가 가해를 조정한 후에도 약해진 삶의 의미와 유의미하게 관련이 있었습니다. 이 발견은 괴롭힘 피해가 여학생의 자아 감각, 목적, 세계 속에서의 위치를 약화시키며, 이는 자살 생각과 연관이 있음을 시사합니다. 만약 괴롭힘과 삶의 의미 사이의 부정적 상관관계가 인과적 효과로 이어진다면(즉, 괴롭힘이 삶의 의미의 약화를 초래한다면), 이를 방지하는 개입이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 상담사, 학교 또는 가정 기반의 개입을 통해 삶의 의미를 강화하고, 삶의 의미가 외부 요인에 좌우되지 않도록 학생들에게 교육하는 것이 학생들이 외부 환경에 상관없이 강한 삶의 의미를 유지하도록 돕는 데 효과적일 수 있습니다.

특히 남성에서의 삶의 의미의 조절 효과는 흥미롭습니다. 여기서 삶의 의미는 실제로 괴롭힘 피해를 입은 남성들을 자살 생각으로부터 보호하는 역할을 하는 것으로 보입니다. 물론 실험 연구를 통해 삶의 의미를 강화하는 것이 괴롭힘 피해를 입은 남성들의 자살 생각을 줄일 수 있는지를 확인해야 합니다. 더 엄격한 연구 설계에서 이 결과가 입증된다면, 삶의 의미를 강화하는 것이 괴롭힘 피해를 입은 남성을 자살 생각으로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있음을 시사합니다.

한계

이 연구는 평가된 변수의 독창성 측면에서 중요하며, 예방에 중요한 시사점을 제공하지만, 몇 가지 한계점이 신중하게 고려되어야 합니다.

주요 한계점은 연구의 횡단적(cross-sectional) 특성입니다. 비록 괴롭힘 피해가 삶의 의미와 자살 생각에 선행하고, 삶의 의미가 자살 생각에 선행할 것이라는 이론적 근거(Kochenderfer-Ladd and Ladd 2001; Joiner 2005; Rigby and Slee 1999)는 충분히 있지만, 이러한 인과관계가 현재 샘플에서도 성립하는지 확인할 방법은 없습니다. 이는 매개 모델에 있어서 중요한 한계점이 됩니다. 매개는 본질적으로 인과적 모델로, 선행 변인이 매개 변인에 영향을 미치고, 매개 변인이 결과에 영향을 미치는 것으로 가정합니다.

> 우리의 결과는 여성에서 삶의 의미가 잠재적인 매개 변인임을 식별하였으며, 이는 문헌에 중요한 기여를 하지만, 여성에서 삶의 의미를 진정한 매개 변인으로 확인하려면 종단적(longitudinal) 또는 실험적 연구가 필요합니다. 유사하게, 본 연구의 횡단적 특성은 괴롭힘 가해와 피해 간의 시간적 순서를 파악하는 것을 불가능하게 만듭니다. 우리는 피해와 다른 변수 간의 관계를 평가할 때 가해를 통제했지만, 가해와 피해의 시간적 순서를 파악하려면 종단적 연구가 필요합니다. 일부 학생들에게는 피해가 가해로 이어질 수 있으며, 다른 학생들에게는 가해가 피해로 이어질 가능성이 큽니다.

또 다른 한계는 표본입니다. 연구 표본이 크고, 인종적 및 사회경제적 다양성이 포함되어 있지만, 모든 학생이 미국의 한 지역에 위치한 한 교육구에서 모집되었습니다. 이러한 결과를 다른 집단에 일반화할 수 있는지 확인하기 위해 후속 연구가 필요합니다.

마지막으로, 피해, 삶의 의미, 자살 생각에 대한 포괄적인 모델에는 자살 위험의 추가적인 근접 요인(예: 심리적 고통, 우울증)이 포함되어야 합니다. 불행히도, 우리는 이러한 추가 변수를 측정하지 않았습니다. 우리의 연구 결과를 기반으로 한 후속 연구는 이러한 유형의 요인을 모델에 포함해야 할 것입니다.

결론

이 연구는 괴롭힘 피해와 자살 생각 간의 관계에서 삶의 의미의 역할을 조사한 최초의 연구입니다. 우리는 삶의 의미가 여성에게는 잠재적인 매개 변인으로, 남성에게는 조절 변인으로 작용할 수 있음을 발견했습니다. 삶의 의미는 청소년의 긍정적인 발달과 건강을 촉진하기 위한 예방 및 개입 프로그램의 중요한 목표가 될 수 있습니다. 이러한 큰 효과는 종단적(longitudinal) 연구 또는 실험적 연구에서 이러한 결과를 반복하여 확인할 필요성을 시사합니다.

원문: Henry, K. L., Lovegrove, P. J., Steger, M. F., Chen, P. Y., Cigularov, K. P., & Tomazic, R. G. (2014). The potential role of meaning in life in the relationship between bullying victimization and suicidal ideation. Journal of youth and adolescence, 43, 221-232.

댓글